Liebe Freunde Edith Steins,

warum die Statue am Berliner Spreebogen in der „Straße der Erinnerung“ wohl Edith Stein mit einem gespaltenen Kopf zeigt? Das fragte ich mich, als ich vor Beginn unserer Offenen Jahrestagung in Berlin diese Büste von Bert Gerresheim (geb. 1935) betrachtete. Es könnte eine Anspielung sein auf die Differenz von Leib und Geistseele, worauf das eingravierte Zitat aus „Der Intellekt und die Intellektuellen“

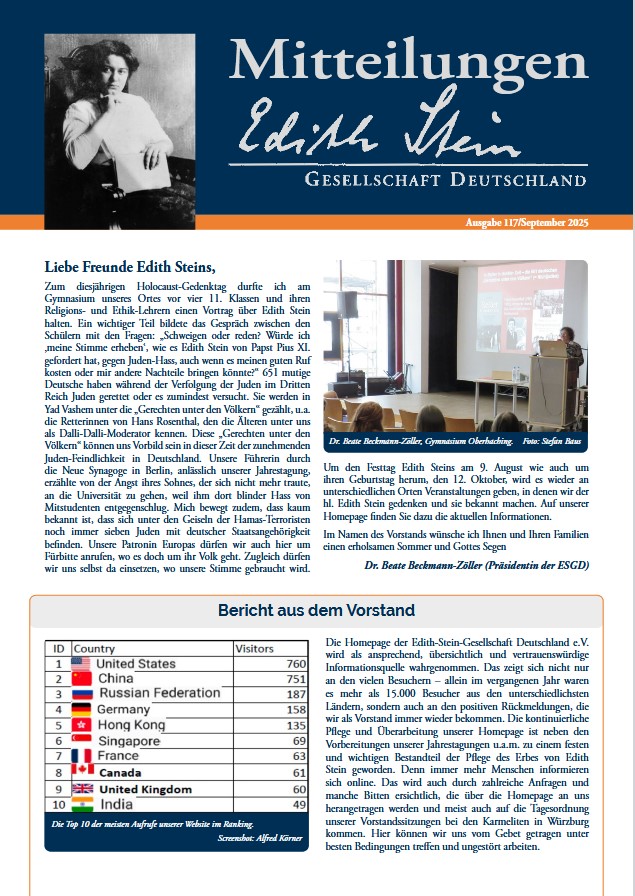

(ESGA 16, 145) am Sockel hindeutet: „Für die äußere Betrachtung ist der Leib als das in die Sinne Fallende das Erste und der Geist das Letzte. Von innen her gesehen ist der selbstbewusste Geist das Erste und der Körper das Entfernteste und Letzte.“ An die Spannung zwischen „abstrakt“ und „konkret“ in Edith Steins Denken erinnert das zweite Zitat auf dem Sockel: „Alles Abstrakte ist letztlich Teil eines Konkreten. Alles Tote dient letztlich dem Lebendigen. Jede abstrakte Tätigkeit steht darum letztlich im Dienst eines lebendigen Ganzen.“ („Das Ethos der Frauenberufe“, ESGA 13, 23). Andererseits könnte jedoch auch auf ihre Zugehörigkeit sowohl zum Judentum als auch zum Christentum den Düsseldorfer Bildhauer zu dieser Darstellung geführt haben. Sind das Jüdin- und Christin-Sein Edith Steins zwei voneinander abgespaltene Größen? Kann man Edith Stein als „Brückenfigur“ betrachten, über die Christen das Judentum neu entdecken und schätzen lernen? Diese Frage umkreisten wir auf der Tagung in Berlin über „Edith Stein und das jüdisch-christliche Gespräch“ durch sehr unterschiedliche Referate und auch unsere eigene Arbeit an Texten Edith Steins (siehe Bericht von P. Dr. Lukasz Steinert). Unsere Heilige hat sicher ein schmerzvolles Hin- und Hergerissen-Sein zwischen dem jüdischen Erbe ihrer Familie und ihrer neuen Liebe zu Jesus als dem Messias erfahren. Später konnte sie eine tiefe Verbindung zu ihren jüdischen Wurzeln durch ihre christliche Spiritualität entwickeln: Sie betrachtete Jesus als „betenden Juden“

(„Das Gebet der Kirche“, 1936, ESGA 19). Den Schmerz der Juden über den Verlust einer der Ihrigen, die sich dem Christentum zuwendet, macht sie für orthodoxe Juden gerade nicht zu einer Brückenfigur, wie uns auf der Berliner Tagung Rabbiner Arie Folger ehrlich erläuterte. Er führte keinen „Fake-Dialog“, sondern stellte uns in aller Freundschaft authentisch die Differenzen dar. Das jüdisch-christliche Gespräch wird uns weiter beschäftigen, u. a. auf dem Katholikentag in Würzburg 2026.

In diesem Jahr gibt es verschiedene kreative Ideen, die hl. Edith Stein bekannt zu machen: z. B. eine Friedens-Radtour des Ehepaares Thalhammer aus dem Edith-Stein-Netzwerk München oder das Kultur-Projekt des Vizepräsidenten der ESG Polen, Dr. Marek Kosendiak, „Edith Stein. Stern Europas“. Infos auf Facebook: „Edith Stein’s European Route“.

Ich hoffe – auch im Namen des Vorstands der Edith-Stein- Gesellschaft Deutschland – , Sie hatten ein frohes und gesegnetes Pfingstfest und können das Wirken des Heiligen Geistes weitertragen im Geist Edith Steins.

Dr. Beate Beckmann-Zöller (Präsidentin der ESGD)

Seite 1. Kann man Edith Steins als „Brückenfigur“ betrachten, über die Christen das Judentum?

Seite 2. Edith Stein und das jüdisch-christliche Gespräch.

Seite 3. Ein neues Edith-Stein-Altarbild im Kloster Wechselburg.

Seite 4. Edith Stein wird auch in der Schweiz wieder entdeckt.